利用者の高圧的な態度、命令するような口調に、心がすり減っていませんか。

「感謝されたいわけじゃない。でも、なぜこんなに偉そうな態度をとられなければならないのか…」と、一人で悩みを抱え込み、仕事へ行くのが辛くなっている方も少なくないはずです。

その気持ち、10年以上この業界を渡り歩いてきた私には、痛いほどよく分かります。

この記事では、介護現場で利用者が偉そうにしてしまう背景にある心理を紐解き、あなたが明日から実践できる具体的な対処法、そして何より、あなた自身の心を守るための賢い受け流し方まで、私の経験を基に徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたの心は少し軽くなり、もっと冷静に、もっと楽に利用者と向き合えるようになっているはずです。

介護施設の利用者が偉そうにするのはなぜ?隠された5つの心理と理由

介護の現場で、一部の利用者が偉そうな態度をとるのには、必ず何らかの理由が存在します。

その背景にある心理を理解することは、不必要に傷ついたり、感情的になったりするのを防ぐための第一歩です。

一方的に相手を「嫌な人だ」と切り捨てるのではなく、「なぜ、あのような言動になるのだろうか」と一歩引いて考えてみる。

これは、あなた自身を守るための重要なスキルになります。

ここでは、私が様々な施設で多くの高齢者と接する中で見えてきた、代表的な5つの心理的背景について解説します。

① 喪失感や無力感の裏返しとしての言動

まず考えられるのが、加齢や病気によって心身の自由が利かなくなり、かつて当たり前にできていたことができなくなったことへの「喪失感」です。

自分で起き上がれない、トイレに行けない、好きだった散歩もままならない。

そうした日々の中で募る無力感や苛立ちが、一番身近な存在である介護職員への攻撃的な言動として現れることがあります。

自分の人生をコントロールできなくなった焦り

特に、それまでの人生を自分の力で切り拓いてきたという自負が強い方ほど、他人の助けを借りなければ生活が成り立たない現状を受け入れがたいものです。

「早くしろ」「やり方が違う」といった命令口調は、実は「自分の思い通りにならない」という焦りや悲しみの裏返しなのかもしれません。

相手の言葉そのものではなく、その裏に隠された感情を想像してみることが、冷静さを保つ手助けになります。

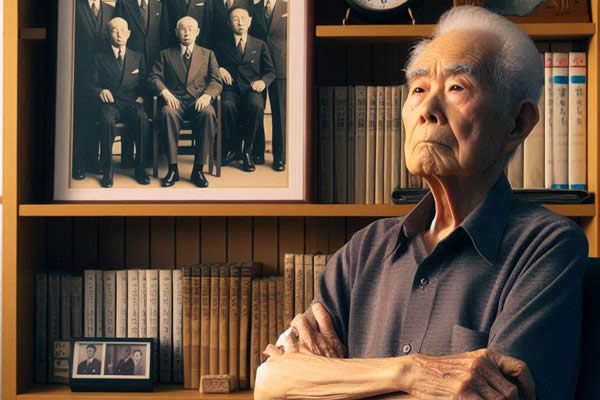

② 過去の社会的地位やプライドが邪魔をしている

長年、社会の第一線で活躍されてきた方、例えば企業の経営者や管理職、教師といった立場だった方は、その頃の役割意識が抜けきらないことがあります。

人を指導し、指示することに慣れているため、介護職員に対しても無意識に同じような接し方をしてしまうのです。

これは、本人に悪気があるというよりは、長年染み付いたコミュニケーションの癖のようなものと言えるでしょう。

施設形態による傾向の違い

私の経験上、特に有料老人ホームなどでは、こうした経歴を持つ方が比較的多くいらっしゃいました。

一方で、特別養護老人ホーム(特養)では、様々な人生を歩んでこられた方が入居されるため、一概には言えませんが、それでも地域の名士だったような方がプライドの高さから周囲と軋轢を生むケースは見てきました。

相手の経歴に敬意を払いつつも、私たちはあくまで「介護のプロ」として対等な立場で接するという意識を持つことが大切です。

③ 認知症の症状が「偉そう」な態度に見せている可能性

もし、利用者に認知症の診断が下りている、あるいはその疑いがある場合、その言動は本人の性格ではなく、病気の症状である可能性を考える必要があります。

例えば、認知症の中核症状の一つである記憶障害を隠そうとして、話を取り繕うために尊大な態度をとってしまうことがあります。

また、感情のコントロールが難しくなる「易怒性(いどせい)」という症状によって、些細なことで怒りっぽくなったり、攻撃的になったりすることもあります。

病気の症状か、本人の性格かを見極める

これは非常にデリケートな問題ですが、重要なのは「人格攻撃」と「症状」を切り分けて考えることです。

「私という人間が馬鹿にされている」と感じるのではなく、「病気がそうさせているのかもしれない」と捉えることで、気持ちに少し余裕が生まれます。

もちろん、だからといって何を言われても我慢しろというわけではありません。

しかし、原因が病気にある可能性を知っておくだけで、受け止め方は大きく変わってくるはずです。

④ 介護サービスを「お金を払っているのだから当然」と捉える心理

介護保険サービスであれ、施設独自のサービスであれ、利用者は何らかの費用を負担しています。

そのことから、「お金を払っているのだから、客として扱われて当然だ」という消費者意識が、横柄な態度に繋がっているケースも少なくありません。

「こっちは客だぞ」という言葉を、一度は耳にしたことがある介護職の方も多いのではないでしょうか。

サービス提供者と利用者は対等な関係

ここで明確にしておきたいのは、介護サービスは「お金を払えば何でも言うことを聞く」という従属関係ではないということです。

私たちは、定められた契約とケアプランに基づき、専門的なサービスを提供しているのであり、決して召使いではありません。

この線引きを自分の中でしっかり持っておくことが、理不尽な要求に振り回されないために不可欠です。

私が事務職として契約の説明をする際も、この「対等なパートナーシップ」という点は、ご家族を含めて丁寧にお伝えするようにしています。

⑤ 環境の変化に対する不安やストレスの表れ

住み慣れた自宅を離れ、見知らぬ人たちとの集団生活を始めることは、高齢者にとって想像以上に大きなストレスです。

新しい環境への不安、将来への悲観、孤独感。

そうした負の感情が、自分を守るための「鎧」として、あえて虚勢を張ったり、偉そうに振る舞ったりする態度に繋がることがあります。

特に、新人職員など自分より弱い立場に見える相手に対して強く当たるのは、自分の不安をぶつけることで、かろうじて心のバランスを保とうとしているのかもしれません。

利用者の言動に一喜一憂するのではなく、その背景にある「不安」や「ストレス」に目を向ける視点が、私たち専門職には求められます。

もう我慢しない!介護施設の偉そうな利用者への具体的な対処法

利用者が偉そうにする背景や心理が分かったとしても、日々の関わりの中で感じるストレスがゼロになるわけではありません。

大切なのは、そのストレスを正面から受け止めすぎず、プロとして賢く受け流す「技術」を身につけることです。

感情的に対応してしまっては、事態は悪化するばかりです。

ここでは、私が現場で実践し、効果があった具体的な対処法を5つご紹介します。

どれも、明日からすぐに試せるものばかりです。

① 感情ではなく「役割」に徹するペルソナ(仮面)術

利用者からの理不尽な言葉を、真正面から「自分自身」への攻撃として受け止めてしまうと、心はすぐに疲弊してしまいます。

そこでおすすめしたいのが、「介護職としての自分」というペルソナ(仮面)を被るという考え方です。

出勤して制服に着替えたら、プロの介護職としてのスイッチを入れる。

利用者からの言葉は、生身の自分ではなく、その「役割」としてのペルソナが受け止めていると考えるのです。

自分を守るためのプロフェッショナルな距離感

これは、相手に対して冷たくなるということではありません。

むしろ、感情の波に飲まれず、常に安定したプロフェッショナルなケアを提供するために必要な、健全な自己防衛術です。

私が新人だった頃、先輩から「何を言われても、それは『介護職の〇〇さん』に向けられた言葉であって、君自身の人格が否定されたわけじゃないからな」と言われたことがあります。

この一言で、ずいぶんと気持ちが楽になったのを今でも覚えています。

仕事が終わって制服を脱いだら、ペルソナも外す。

この切り替えが、あなたの心を健やかに保ちます。

② 利用者のわがままや暴言を賢く受け流す相槌と距離の取り方

高圧的な利用者とのコミュニケーションでは、まともに反論したり、説得しようとしたりしても、火に油を注ぐだけの場合がほとんどです。

重要なのは、相手の言葉の勢いを真正面から受けず、柳のようにしなやかに受け流す技術です。

テクニック1:肯定も否定もしない「共感的相槌」

例えば、「こんなまずい飯が食えるか!」と言われたとします。

ここで「そんなことありませんよ!」と否定したり、「すみません」と全面的に謝罪したりする必要はありません。

「お口に合いませんでしたか」「いつもと味が違いましたか」というように、相手の「言っていること(事実)」ではなく、相手の「感じていること(感情)」を、そのまま言葉にして返すのです。

これは、相手の主張を一旦は受け止めたというサインになり、それだけで相手の興奮が少し収まることがあります。

テクニック2:物理的に距離をとる「クールダウン」

明らかに相手が興奮している、暴言が止まらないといった状況では、その場に留まり続ける必要はありません。

「そうなんですね。一度、リーダーに報告してまいります」「他の方もお待ちなので、後ほどまた伺います」など、もっともな理由をつけて、一旦その場を離れましょう。

物理的に距離をとることで、相手も自分も冷静になる時間を作ることができます。

これは「無視」や「逃げ」ではなく、事態を悪化させないための戦略的な「撤退」です。

③ どうしても利用者に優しくできない、「むかつく」感情との向き合い方

毎日、心無い言葉を浴びせられれば、腹が立ったり、相手を嫌いになったりするのは当然の人間らしい感情です。

「介護職なのだから、どんな利用者にも優しくしなければ」と、自分を責める必要は全くありません。

むしろ、そうしたネガティブな感情を自覚し、認めてあげることこそが、メンタルヘルスを保つ上で非常に重要です。

自分の感情を否定しない

「あぁ、今、自分はあの利用者の言葉にむかつくと思っているな」と、客観的に自分の感情を観察してみてください。

感情に良いも悪いもありません。

大切なのは、その感情に飲み込まれて、不適切な行動(暴言や無視など)を起こさないことです。

どうしても気持ちが収まらない時は、スタッフルームで同僚に少しだけ話を聞いてもらったり、休憩時間に深呼吸をしたりするだけでも、気分は変わるものです。

利用者に優しくできない日があっても、自分を責めないでください。

それは、あなたが真剣に仕事に向き合っている証拠なのですから。

④【絶対NG】利用者にキレた、無視…感情的な対応が招く最悪のリスク

どれだけ腹が立っても、感情に任せて利用者にキレたり、意図的に無視したりすることは、プロとして絶対にやってはいけない行為です。

その一瞬の感情的な行動が、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

事務職として労務管理にも関わる立場から見ても、これは極めてリスクの高い行為だと言わざるを得ません。

リスク1:虐待としての通報

職員による暴言や無視は、身体的虐待だけでなく、心理的虐待に該当する可能性があります。

利用者本人やそのご家族、あるいはそれを見ていた他の職員や利用者から行政に通報されれば、施設全体を巻き込む大きな問題に発展します。

リスク2:信頼関係の崩壊とケアの質の低下

一度でも感情的に対応してしまうと、その利用者との信頼関係は完全に崩壊します。

関係の修復は極めて困難になり、その後のケア全般に支障をきたすことになります。

結果として、サービスの質を著しく低下させ、他の利用者へも悪影響が及ぶ可能性があります。

リスク3:自分自身の心の傷とキャリアへの影響

そして何より、利用者を傷つけてしまったという事実は、あなた自身の心にも深い傷を残します。

「あんなことを言ってしまった」という罪悪感は、長くあなたを苦しめることになるでしょう。

また、問題が大きくなれば、施設からの指導や懲戒処分の対象となり、あなたの介護職としてのキャリアそのものを揺るがしかねません。

カッとなった時こそ、一呼吸おいて、このリスクを思い出してください。

⑤ 抱え込まないのが一番の解決策!チームで取り組む情報共有のコツ

偉そうな態度をとる利用者への対応は、決して一人で抱え込むべき問題ではありません。

「あの人は、私にだけ強く当たる」と感じてしまうこともありますが、多くの場合、他の職員も同じような悩みを抱えています。

この問題を個人のスキルや我慢の問題にせず、組織全体で取り組むべき課題として共有することが、最も効果的で健全な解決策です。

「愚痴」を「相談」に変える記録の力

情報共有の第一歩は、客観的な事実を記録に残すことです。

「〇月〇日〇時、A様より『こんなことも出来ないのか』という発言あり。〇〇のケアを要求されたが、プランにないため丁重にお断りし、その旨を説明した」

というように、「いつ」「誰が」「何を言われ」「どう対応したか」を具体的に記録します。

これを続けることで、単なる「あの人は嫌な人だ」という主観的な愚痴ではなく、「この利用者には、こういう言動の傾向があり、統一した対応が必要だ」という客観的なデータに基づいた相談が可能になります。

リーダーや他の職員も、具体的な事実があれば介入しやすくなります。

カンファレンスなどで正式な議題として取り上げ、施設としての方針を決定することが、あなた一人の負担を軽減し、ケアの質を向上させる最善の道なのです。

それでも、職場内での相談が難しい、あるいは組織としての対応に限界を感じる場合は、決して一人で抱え込まないでください。

利用者からの著しい迷惑行為は「カスタマーハラスメント」という社会的な問題です。

厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、介護現場を含む様々な職場でのハラスメント対策に関するマニュアルや、労働者向けの相談窓口の情報がまとめられています。

こうした外部の公的な情報を知っておくことも、あなた自身を守るための大切な武器になります。

まとめ:「介護施設の利用者が偉そう」と感じた時に、あなたができること

今回は、介護現場で利用者が偉そうにする背景にある心理と、その具体的な対処法について解説しました。

重要なポイントを改めて振り返ってみましょう。

- 利用者が偉そうにする背景には、喪失感やプライド、病気、不安など、様々な理由が隠れている。

- 相手の言葉を真正面から受け止めず、「役割」に徹することで、自分の心を守る。

- 感情的にならず、受け流しの技術やクールダウンを戦略的に活用する。

- 「むかつく」という感情は自然なもの。自分を責めずに、感情と行動を切り離して考える。

- 決して一人で抱え込まず、客観的な記録を基にチームで情報共有し、組織として対応する。

利用者からの心無い言葉に、心が折れそうになる日もあるかと思います。

しかし、その言葉の裏にある「寂しさ」や「不安」を少しだけ想像してみる視点と、プロとして自分を守る「技術」があれば、あなたの負担はきっと軽くなるはずです。

まずは明日、一番試しやすいと感じた対処法を一つだけ、実践してみてください。

そして、辛い時は必ず同僚や上司に相談してください。

あなたの仕事は、誰にでもできる仕事ではありません。

自分自身を大切にしながら、専門職としての誇りを持ち、長くこの仕事を続けていかれることを、心から応援しています。

コメント