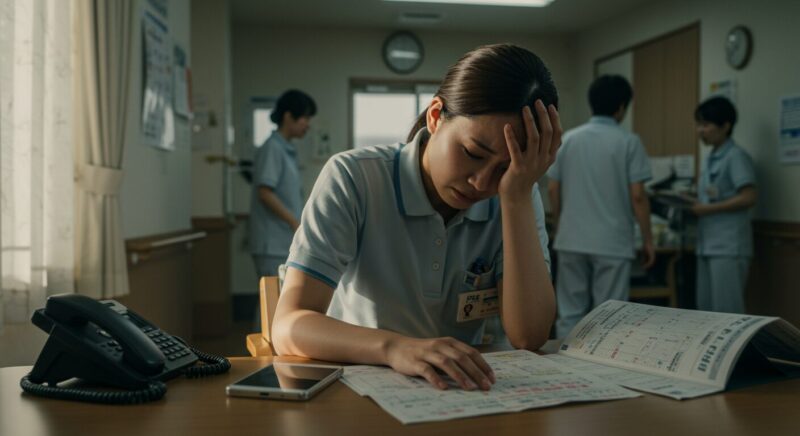

体調が悪いのに、職場に迷惑をかけたくない一心で無理して出勤する。

そんな経験が、介護職のあなたには一度や二度ではないかもしれません。

「私が休んだら、この現場は回らないから」という強い責任感は、本当に尊いものです。

しかし、その責任感に心と体が押しつぶされそうになってはいませんか。

介護職が体調不良でも休めないという根深い悩みは、もはや個人の我慢で解決できる問題ではありません。

この記事では、10年以上にわたる介護現場での経験と、現在は事務職として現場を客観的に見る立場から、なぜ介護職は休めないのか、その構造的な理由を解き明かします。

そして、あなたが罪悪感やプレッシャーから解放され、心と体を守りながら「上手に休む」ための具体的な方法を、余すところなくお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたは自分を責めることなく、堂々と休息を取るための一歩を踏み出せるはずです。

介護職が体調不良でも休めない…その根深い5つの理由

介護の現場で働く多くの方が、体調不良を感じてもなかなか休めないという現実に直面しています。

私自身、特養や有料老人ホームなど、様々な施設で働いてきましたが、どの職場でも程度の差こそあれ、同じような空気を感じてきました。

それは単に「気合が足りない」といった個人の問題ではなく、介護業界が抱える構造的な課題に根差しています。

ここでは、なぜ私たち介護職が心身の不調を抱えながらも休むことをためらってしまうのか、その根深い理由を5つの視点から掘り下げていきます。

「私が休んだら現場が回らない」人手不足が生む強すぎる責任感

「自分が休んだら、あの利用者さんの入浴介助は誰がやるんだろう」

「夜勤の相方が新人さんだから、一人にはできない」

このように考えてしまうのは、あなただけではありません。

介護現場は、慢性的な人手不足が常態化しています。

特に私が働いていた特別養護老人ホームでは、法定基準ギリギリの人数でシフトを組むのが当たり前でした。

一人でも欠員が出れば、残された職員の負担が倍増することは火を見るより明らかです。

日中の入浴介助や排泄介助、食事介助といった業務は待ってくれません。

あなたが休むことで、同僚が休憩時間を削って業務をこなす姿が、容易に想像できてしまうのです。

この「自分が穴を開けるわけにはいかない」という強すぎる責任感が、熱や痛みがあっても出勤してしまう一番の足かせになっていると言えるでしょう。

それはあなたの優しさやプロ意識の表れですが、同時にあなた自身を追い詰める刃にもなり得るのです。

「迷惑をかけたくない」罪悪感が休むという選択肢を奪う

責任感と密接に結びついているのが、同僚に対する罪悪感です。

「休みたい」と電話一本入れることは簡単かもしれません。

しかし、その電話の後、職場で何が起こるかを想像すると、途端に受話器が重くなる。

これも、介護職に共通する「あるある」ではないでしょうか。

あなたの代わりに急遽出勤してくれる人、残業してあなたの業務をカバーしてくれる人。

その人たちの顔を思い浮かべると、「申し訳ない」という気持ちが心を支配します。

特に、普段から真面目に仕事に取り組んでいる人ほど、この罪悪感は強くなる傾向があります。

「みんなも疲れているのに、私だけ休むなんて…」

この感情が、本来であれば当然の権利であるはずの「休む」という選択肢を、あなたの中から消し去ってしまうのです。

この罪悪感は、個人の問題というよりも、職員一人ひとりに過度な負担を強いる職場環境そのものが生み出していると言えます。

ズル休みを疑われる?体調不良を言い出しにくい職場の雰囲気

これは非常に言いにくいことですが、残念ながら体調不良の訴えを快く受け入れない職場が存在するのも事実です。

「本当に熱があるのか?」

「またかよ」

口には出さなくても、電話口の声のトーンや、翌日出勤した時の冷たい視線で、そうした雰囲気を感じ取った経験はありませんか。

私が過去に在籍した施設の中にも、職員同士の信頼関係が薄く、互いを疑心暗鬼で見ているような場所がありました。

そのような環境では、正当な理由で休むことすら「ズル休みではないか」と疑われるのではないか、という恐怖が先に立ちます。

上司に連絡する際、どんな言葉を選べば信じてもらえるだろうかと、頭を悩ませる。

この精神的なストレスは、体調不良そのものよりも心身を消耗させることさえあります。

本来、職員の健康を守り、安心して休める環境を整えるのは管理者の役目です。

しかし、その管理者自身がプレッシャーを感じていたり、マネジメント能力が不足していたりすると、こうした不健全な雰囲気が職場全体に蔓延してしまうのです。

「介護職はよく休む」という不本意なレッテルへの懸念

少し視野を広げてみると、「介護職は体調を崩しやすい」「介護職はよく休む」といった、世間や他の職種からの不本意なイメージに悩まされることもあります。

確かに、介護の仕事は常に利用者と密接に関わるため、感染症のリスクは他の仕事に比べて高いかもしれません。

また、移乗介助などによる身体的な負担や、人間関係、利用者とのコミュニケーションからくる精神的なストレスも大きく、心身のバランスを崩しやすい職業であることは否定できません。

しかし、その背景を理解されないまま、「自己管理ができていない」というレッテルを貼られてしまうことがあります。

こうした外部からの視線が、「だからこそ、自分は簡単に休んではいけない」という、ある種の強迫観念につながることがあります。

プロとして、安易に現場を離れるべきではないというプライドが、結果的に自分を追い詰めてしまう。

これは、真面目な介護職ほど陥りやすい、皮肉な罠と言えるでしょう。

「体調管理も仕事のうち」という精神論・根性論のプレッシャー

そして、とどめを刺すのがこの言葉です。

「体調管理も仕事のうちだ」

一見すると正論のように聞こえますが、これは非常に危険な精神論です。

もちろん、プロとして日々の健康に気を配ることは大切です。

しかし、人間である以上、どれだけ気をつけていても体調を崩すことはあります。

この言葉を、体調不良で休もうとする職員にかけるのは、実質的に「休むな」と言っているのと同じです。

これは、本来は組織として考えるべきリスク管理(職員が一人欠けても業務が回る体制づくり)を、個人の責任に転嫁する行為に他なりません。

私が事務職としてシフト管理を見るようになってから、この言葉の無責任さをより一層痛感しています。

職員の健康を犠牲にして成り立つ現場は、いつか必ず破綻します。

この古風な根性論が、職員の心と体を蝕み、「介護職を辞めたい」と思わせる大きな要因の一つになっているのです。

介護職が体調不良で休めない状況を打開する具体的な方法

ここまで、介護職が体調不良でも休めない理由について、私の経験も交えながらお話ししてきました。

共感疲れるほど「あるある」と感じていただけたのではないでしょうか。

しかし、ただ共感しているだけでは、あなたの苦しい状況は変わりません。

ここからは、そのがんじがらめの状況を打開し、あなたが心と体を守るための具体的な方法を徹底的に解説していきます。

思考法から実践的なテクニックまで、明日から使えるものばかりです。

介護で当日欠勤する場合、どういう理由なら納得してもらえる?

まず、最も気になるのが「休む時の伝え方」でしょう。

嘘をつく必要は全くありませんが、相手にスムーズに納得してもらうための「伝え方のコツ」は存在します。

ポイントは「客観的な事実」と「簡潔さ」です。

連絡の基本フォーマット

電話をかけたら、まず最初に「結論」から伝えましょう。

OKな伝え方:

「おはようございます。〇〇です。大変申し訳ありませんが、昨夜から38.5度の熱があり、今朝も下がらないため、本日の出勤は困難です。お休みをいただけますでしょうか。」

この伝え方のポイントは以下の通りです。

- 具体的な数字を入れる: 「熱がある」だけでなく「38.5度」と伝えることで、客観的な事実として相手に伝わりやすくなります。

- 出勤できない理由を明確にする: 「熱があるから休む」という、誰が聞いても納得できる因果関係を示します。

- 相談の形で締める: 「休みます」と断定するのではなく、「お休みをいただけますでしょうか」と相手に判断を委ねる形にすることで、角が立ちにくくなります。

避けるべきNGな伝え方

逆に、以下のような伝え方は不安や不信感を煽る可能性があるため避けましょう。

NGな伝え方:

「すみません、なんだか体調が悪くて…ちょっと今日はお休みしたいんですけど…」

これでは、どこがどう悪いのかが不明確で、「本当に休む必要があるのか?」と相手に余計な詮索をさせてしまいます。

介護の現場で当日欠勤の理由を伝える際は、曖昧な表現を避け、事実だけを淡々と伝えることが、結果的に自分を守ることにつながるのです。

介護職が風邪を引いたら?休むべき症状の判断基準

「このくらいの熱なら大丈夫かな…」

「咳は出るけど、マスクをすれば…」

そうやって無理を押して出勤した結果、フロア全体に感染を広げてしまったら…?

介護職が風邪を引いたら、考えるべきは自分の体調だけではありません。

免疫力が低下している高齢の利用者や、他の同僚にうつしてしまうリスクを第一に考えなければなりません。

あなた一人が休む迷惑よりも、集団感染を引き起こす迷惑の方が、はるかに大きいのです。

これが出たら迷わず休むべき症状

以下の症状が一つでも見られる場合は、迷わず休むことを強く推奨します。

- 37.5度以上の発熱: これは多くの施設で出勤停止の基準とされている、明確な指標です。

- 嘔吐・下痢: ノロウイルスやロタウイルスなどの感染性胃腸炎が疑われます。感染力が非常に強いため、出勤は絶対に避けるべきです。

- 激しい咳やくしゃみ: 飛沫感染のリスクが非常に高い状態です。

- その他、インフルエンザやコロナウイルス感染症が疑われる症状

事務方の視点から言わせていただくと、これらの症状がある職員に出勤される方が、よほど現場は混乱します。

無理して出勤することは、プロ意識の高さではなく、リスク管理能力の欠如と判断されかねないことを覚えておいてください。

特に訪問介護で急な休みは無理?休めない時の具体的な対処法

施設介護とはまた違った深刻さを持つのが、訪問介護です。

「私の代わりはいない」という状況が、施設以上に切実な問題となります。

利用者との一対一の関係性が強い分、訪問介護で急な休みを取ることへの罪悪感もひとしおでしょう。

しかし、訪問介護だからこそ休めない、と考えるのは間違いです。

まずは事業所(サ責・管理者)に連絡

あなたの体調不良を最初に伝えるべき相手は、利用者ではありません。

必ず、事業所のサービス提供責任者(サ責)や管理者に連絡してください。

利用者に直接連絡して謝罪したくなる気持ちは痛いほど分かります。

しかし、それはあなたの仕事ではありません。

あなたの欠勤に伴うサービスの調整(代わりのヘルパーを探す、利用者や家族に連絡して事情を説明し、時間を変更・キャンセルする等)は、すべて事業所のマネジメント業務です。

あなたがすべきことは、自身の体調を正確に伝え、事業所の指示を仰ぐことだけです。

これを個人で抱え込んでしまうと、心身ともに疲弊してしまいます。

課題の切り分けを意識しましょう。

介護職が体調不良で休むのは当然の権利!罪悪感を捨てる思考法

ここまで具体的なテクニックをお伝えしてきましたが、最も重要なのはあなたの「心」の持ちようです。

介護職が体調不良で休むことに対して、過度な罪悪感を抱く必要は一切ありません。

それは労働者に与えられた、当然の権利なのです。

「お互い様」の精神を思い出す

あなたが元気な時、体調を崩して休んだ同僚の分をカバーした経験がきっとあるはずです。

シフトを交代したり、残業したり。

チームとは、そうやって互いに助け合うものです。

だから、あなたが辛い時は、遠慮なく周りに甘えていいのです。

今日はあなたが助けてもらう番なだけ。

明日はあなたが誰かを助ける番になるかもしれない。

この「お互い様」の精神を忘れないでください。

問題は「あなた」ではなく「仕組み」にある

そもそも、職員が一人休んだだけで現場が回らなくなるという状況自体が、健全ではありません。

それは、あなたの責任ではなく、人員配置や危機管理体制といった、職場全体の「仕組み」の問題です。

その仕組みの問題を、あなたが一人で背負う必要はありません。

「私が休むと迷惑がかかる」と考えるのではなく、「誰かが休んでも大丈夫な体制になっていない職場に問題がある」と、思考を転換してみましょう。

少しだけ、心が軽くなるはずです。

それでも休めないなら危険信号。職場環境を変える選択肢

ここまでの方法を試しても、やはり体調不良でも休めない。

休むたびに嫌味を言われたり、不利益な扱いを受けたりする。

もしそうであるならば、それはあなたの心と体が発している危険信号です。

その職場は、あなたの優しさや責任感に甘え、職員を大切にしない環境である可能性が非常に高いと言えます。

転職は「逃げ」ではない

そのような環境で我慢し続けることは、美徳ではありません。

心身を病んでしまい、大好きな介護の仕事そのものができなくなってしまうことこそ、最大のリスクです。

職場を変える、つまり転職することは「逃げ」ではありません。

自分自身の心と体を守り、介護職としてのキャリアを長く続けていくための、極めて賢明な「戦略的撤退」なのです。

私自身、様々な職場を渡り歩いてきましたが、施設形態や法人の理念によって、働きやすさや職員を大切にする文化は全く異なります。

有給休暇の消化率が高く、職員が急に休んでも「大丈夫?お大事にね」と自然に声をかけあえる職場は、確実に存在します。

もし、今の職場で限界を感じているなら、一度外の世界に目を向けてみる勇気を持ってください。

あなたのその素晴らしい責任感と経験は、もっとあなたを大切にしてくれる場所でこそ、輝くはずです。

もし、今の職場に対して「休ませてくれないのは法的に問題があるのでは?」と感じたり、自分一人で状況を改善するのが難しいと感じたりした場合は、一人で抱え込まずに専門機関へ相談することも有効な手段です。

全国の労働局や労働基準監督署などには、無料で労働問題について相談できる「総合労働相談コーナー」が設置されています。

専門の相談員が、解雇や労働条件、職場のハラスメントといった、あらゆる分野の労働問題について公平な立場で話を聞き、解決に向けた情報提供をしてくれます。

転職活動を始める前の一歩として、まずはこうした公的な窓口に相談してみるのも良いでしょう。

まとめ:介護職が体調不良で休めない悩みを終わらせるために

今回は、多くの介護職が抱える「体調不良でも休めない」という深刻な悩みについて、その根深い理由と具体的な解決策を解説してきました。

この記事でお伝えしたかった最も大切なことは、あなたが体調不良の際に休むのは、決して悪いことではなく、当然の権利であるということです。

あなたが休めないと感じる理由は、慢性的な人手不足や、「休むのは悪」という職場の雰囲気、そして「迷惑をかけたくない」というあなたの優しすぎるほどの責任感にあります。

決して、あなたのわがままや自己管理能力の欠如が原因ではありません。

まずは、休む連絡をする際に「客観的な事実を簡潔に伝える」というテクニックを実践してみてください。

そして、「自分が休んでも現場は回る。回らないとしたら、それは組織の仕組みの問題だ」と、少しだけ思考を切り替えてみましょう。

それだけで、あなたの心にかかる罪悪感という重荷は、少し軽くなるはずです。

もし、それでも状況が改善せず、心身が限界に近いと感じるのであれば、どうか自分を責めないでください。

その職場から離れることは、決して「逃げ」ではありません。

あなた自身と、あなたの未来を守るための、最も勇気ある賢明な選択なのです。

あなたが心身ともに健康でいることこそが、結果として質の高い介護サービスにつながることを、忘れないでください。

コメント