特養に就職したものの、覚えることの多さに圧倒されて「仕事が覚えられない…」と悩んでいませんか。

先輩の動きは速く、次から次へと新しい業務が押し寄せる。

メモを取る時間すらない。

「自分は介護職に向いていないのかもしれない」と、自信をなくしてしまう気持ち、痛いほど分かります。

しかし、どうか安心してください。

特養の仕事が覚えられないと感じるのは、決してあなた一人のせいではありません。

この記事を読めば、なぜ特養の仕事が他の施設と比べて覚えにくいのか、その明確な理由が分かります。

そして、10年以上様々な介護現場を渡り歩いてきた私が実践した、具体的な仕事の覚え方のコツを知ることができます。

あなたのその悩みを、解決へと導くお手伝いをさせてください。

特養の仕事が覚えられない3つの理由|他施設との違いも解説

「とにかく特養の仕事は大変」「覚えることが多すぎる」とよく言われます。

これは決して根性論や個人の能力だけの問題ではありません。

特養という施設の構造的な「特性」が、仕事を覚えにくくさせている大きな要因なのです。

まず、なぜ特養の仕事が覚えられないと感じるのか、その理由を他の施設との違いを交えながら、冷静に分析していきましょう。

この原因を知るだけで、あなたの心の負担は少し軽くなるはずです。

理由①:利用者の要介護度が高く、覚えるべき情報が多すぎる

特養、つまり特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の方が入居する施設です。

これが何を意味するかというと、日常生活の多くの場面で介助を必要とする方がほとんどだということです。

私が以前勤めていた有料老人ホームでは、自立して歩ける方も多く、職員との会話を楽しみながら生活されている方もいらっしゃいました。

しかし、特養の場合は、食事、入浴、排泄の三大介助はもちろん、ベッドから車椅子への移乗など、ほぼ全ての生活行為にサポートが必要な方が大半を占めます。

一人ひとりの状態が非常に複雑なのです。

例えば、Aさんは右半身に麻痺があり、食事は刻み食で、この薬は飲めない。

Bさんは認知症の症状があり、夕方になると落ち着かなくなるので、特定の声かけが必要。

Cさんは皮膚が弱く、おむつ交換の際にはこの塗り薬が欠かせない。

…といったように、利用者様一人ひとりについて、覚えるべき個別情報が膨大に存在します。

これらは全て、その方の安全と尊厳を守るために絶対に間違えてはならない情報です。

このプレッシャーの中で、数十人分の情報を一度にインプットしようとすれば、パニックになってしまうのも無理はありません。

特養の仕事が覚えられないと感じる最大の理由は、この「情報の密度と量の多さ」にあるのです。

理由②:業務範囲が広く、医療的ケアの知識も求められる

特養は「終の棲家」とも呼ばれ、看取りまでを行う施設が多くあります。

そのため、介護職員が担う業務範囲は、他の施設形態に比べて非常に広いのが特徴です。

基本的な身体介助に加えて、近年では研修を受ければ介護職員でも実施可能な医療的ケア(経管栄養や喀痰吸引など)も業務に含まれることがあります。

私が訪問介護事業所にいた頃は、決められた時間に決められたサービスを提供するという、比較的業務内容が明確な働き方でした。

しかし特養では、日々の介護業務に加えて、急な体調変化への対応、看護師との連携、そして看取りのケアにおける精神的な関わりまで求められます。

常に複数のタスクが同時進行し、予測不能な事態にも対応しなくてはなりません。

例えば、食事介助をしている最中に、別の利用者さんがナースコールで助けを求める。

排泄介助が終わったと思ったら、次は入浴介助の準備が待っている。

息つく暇もなく、次々と業務をこなしていく中で、新人さんが「何が何だか分からない」と感じるのは当然のことです。

他の施設であれば看護師が主導するような場面でも、特養では介護職員が主体的に動くことを期待されるケースが少なくありません。

この業務範囲の広さと求められる知識の多様性が、仕事を複雑にし、覚えにくいと感じさせる一因となっています。

理由③:ユニット型特養がきついと言われる特有の人間関係

最近の特養は、10人程度の少人数グループを一つの生活単位とする「ユニット型」が主流です。

一見、家庭的な雰囲気で手厚いケアができそうに思えますよね。

実際に、利用者様一人ひとりと密に関われるという大きなメリットはあります。

しかし、この「密な関わり」は、時として職員にとって「きつい」と感じる原因にもなり得ます。

ユニットケアは、基本的に同じ職員が同じ利用者様を担当することが多くなります。

これは、職員間の連携が非常に重要になるということです。

もし、ユニット内の職員同士の相性が良くなかったり、特定の職員(特にユニットリーダー)に負担が集中したりすると、そのユニット全体の雰囲気が悪くなってしまいます。

私が経験したあるユニット型特養では、まさにこれが現実でした。

良くも悪くも、毎日同じ顔ぶれで仕事をするため、一度関係がこじれると修復が難しく、まるで小さな村社会のような息苦しさを感じることがありました。

ユニットごとで介護の方針やルールが微妙に違うこともあり、「Aユニットではこう教わったのに、Bユニットではやり方が違う」といった混乱も、新人さんにとっては大きなストレスです。

このような特有の人間関係や、ユニットごとのローカルルールが、仕事を覚える上での心理的な障壁になることがあるのです。

デイサービスと特養、仕事はどっちが大変か比較

介護職を考える上で、「デイサービスと特養では、どっちの仕事が大変なんだろう?」という疑問を持つ方は少なくありません。

これは、カレーとラーメンのどちらが美味しいかと聞くのに似ていて、一概には言えません。

「大変さの種類が全く違う」というのが、両方を経験した私の答えです。

デイサービスの大変さ

- コミュニケーションとレクリエーションのプレッシャー:

デイサービスは利用者様に「楽しんで帰ってもらう」ことが重要な目的の一つです。

そのため、明るく元気なコミュニケーション能力や、場を盛り上げるレクリエーションの企画・進行能力が常に求められます。

人前に立って話すのが苦手な人にとっては、これが大きなプレッシャーになるでしょう。 - 送迎業務と家族対応:

朝夕の送迎業務は必須であり、運転技術や地理の把握が求められます。

また、ご家族様とのやり取りも頻繁に発生するため、細やかな報告や対応が必要です。

特養の大変さ

- 身体的・精神的な負担の大きさ:

前述の通り、要介護度の高い方が中心のため、移乗や入浴、排泄介助など、身体的な負担はデイサービスより大きいと言えます。

また、看取りケアなど、人の死と向き合う精神的な負担もあります。 - 24時間体制の不規則な勤務:

夜勤があるため、生活リズムが不規則になりがちです。

緊急時の対応も多く、常に緊張感が伴います。

このように、デイサービスは「接客・エンターテイメント業」に近い側面を持ち、特養は「生活全般を支える重厚なケア」が中心です。

どちらが大変かは、その人の性格や得意なことによって全く異なります。

特養の仕事が覚えられないと感じている方は、この「重厚なケア」に起因する情報量の多さに直面していると言えるでしょう。

レクリエーションがない特養も?施設による業務内容の違い

「特養はレクリエーションがなくて楽そう」という声を聞くことがありますが、これは大きな誤解です。

確かに、デイサービスのように毎日時間を決めて大々的なイベントを行う施設は少ないかもしれません。

しかし、多くの特養では、レクリエーションを「機能訓練の一環」や「生活の中の楽しみ」として捉え、形を変えて実施しています。

例えば、以下のような活動です。

- 生活リハビリ:

洗濯物をたたむ、テーブルを拭くといった日常的な動作を、職員と一緒に行うことで心身機能の維持を図ります。 - 個別レクリエーション:

大勢での活動が難しい方に対して、個別に塗り絵や書道、カラオケなどを楽しむ時間を作ります。 - 季節の行事:

お花見や夏祭り、クリスマス会など、季節を感じられるイベントを企画します。

私がいた特養では、レクリエーションがない日はありませんでした。

ただし、その目的はデイサービスとは少し異なります。

デイサービスが「楽しませること」に重きを置くのに対し、特養のレクリエーションは「心身機能の維持・向上」や「QOL(生活の質)の向上」といった側面が強いのです。

そのため、派手さはありませんが、一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな計画と実行が求められます。

レクリエーションがない特養も中には存在するかもしれませんが、それはごく少数派でしょう。

むしろ、介護業務と並行して、こうした日々の活動を考え、準備することも特養職員の重要な仕事の一つなのです。

特養の仕事が覚えられない悩みを解決する具体的な5つのコツ

特養の仕事がなぜ覚えにくいのか、その理由をご理解いただけたでしょうか。

原因が分かれば、あとは対策を立てるだけです。

ここからは、10年以上の経験の中で私自身が編み出し、多くの後輩にも伝えてきた「仕事が覚えられない悩み」を解決するための具体的なコツを5つ、ご紹介します。

どれも明日からすぐに実践できることばかりです。

ぜひ、試してみてください。

コツ①:全てを覚えない!優先順位をつけてメモを取る技術

新人さんが陥りがちなのが、「言われたこと全てを完璧に覚えなければ」という思い込みです。

はっきり言いますが、特養の仕事を最初から全て覚えるのは不可能です。

ベテラン職員でさえ、日々の変化に対応しながら業務を行っているのですから。

大切なのは、情報の優先順位付けです。

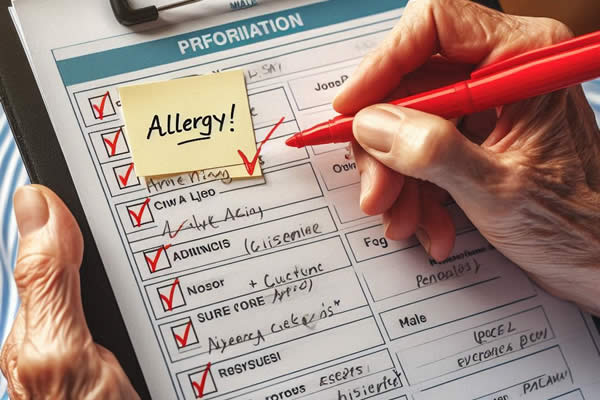

命に関わる情報を最優先にする

まず、何よりも先に覚えるべきなのは、利用者様の安全に直結する情報です。

- アレルギー情報(食事・薬など)

- 服薬に関する注意点

- 介助における禁忌事項(この体勢は取らせてはいけない、など)

これらの情報は、メモ帳の最初のページに書き出すなどして、いつでも確認できるようにしておきましょう。

メモは「利用者ごと」に整理する

業務の流れに沿って時系列でメモを取るのも良いですが、後から見返したときに「あの人の情報はどこだっけ?」と探しにくくなりがちです。

そこでおすすめなのが、利用者様ごとにページを分けてメモを取る方法です。

Aさんのページ、Bさんのページ…と決めておき、その方に関する新しい情報があれば、その都度書き足していきます。

こうすることで、情報が一元化され、ケアに入る前にサッと確認する習慣がつきます。

私が新人の頃は、小さなリングノートに利用者様ごとのインデックスを付けて管理していました。

これが非常に効果的で、頭の中も整理されやすくなりました。

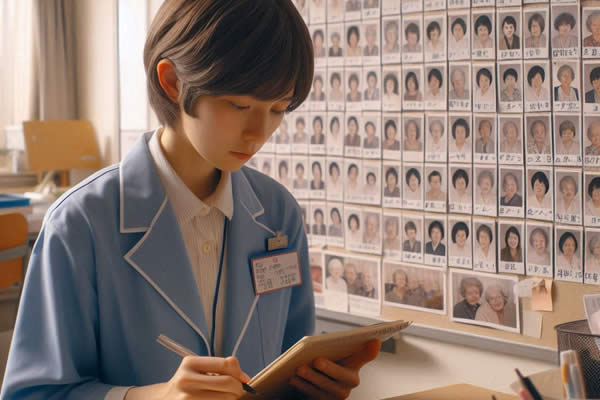

コツ②:そもそも高齢者の顔と名前が覚えられない時の対処法

「利用者の顔と名前が一致しない…」これは介護職新人にとって、本当によくある悩みです。

特に特養では、フロアに数十人もの方がいらっしゃるので、混乱するのも無理はありません。

しかし、名前を間違えるのは大変失礼ですし、信頼関係を築く上での妨げになります。

高齢者の顔と名前が覚えられないと感じたときは、以下の方法を試してみてください。

特徴とセットで覚える

ただ漠然と顔と名前を暗記しようとしても、なかなか頭に入ってきません。

「優しい笑顔の田中さん」「いつも素敵な眼鏡をかけている鈴木さん」というように、顔の特徴やその人の雰囲気と名前をセットにして覚えるのがコツです。

少し失礼に聞こえるかもしれませんが、「〇〇さんに似ている佐藤さん」というように、自分の知っている人に結びつけるのも有効な記憶術です。

ケアに入る前に必ず確認する習慣を

最も確実な方法は、ケアに入る直前に、必ず利用者様の名前(名札や居室の表札)と顔写真(あれば)を確認することです。

これを毎回徹底するだけで、記憶の定着率は格段に上がります。

焦っている時ほど、この一手間を惜しまないでください。

「〇〇さん、おはようございます」と自信を持って名前を呼べるようになると、利用者様との距離もぐっと縮まります。

私も最初は苦労しましたが、この地道な確認作業を繰り返すうちに、自然と顔と名前が一致するようになりました。

コツ③:介護職で40代・50代の未経験でも仕事は覚えられる?

「この歳から未経験で介護職に転職したけど、若い人のように仕事が覚えられない…」

介護職に挑戦する40代、50代の方から、こうした相談を受けることがよくあります。

結論から言えば、年齢は全く関係ありません。

40代・50代の未経験の方でも、特養の仕事は必ず覚えられます。

確かに、20代の頃に比べれば記憶力や体力に不安を感じるかもしれません。

しかし、それを補って余りある強みが、あなたにはあります。

それは、これまでの人生で培ってきた豊富な経験とコミュニケーション能力です。

利用者様は、あなたにとって人生の先輩です。

若い職員には話しにくいような悩みも、同世代や年が近いあなたになら、安心して話してくれるかもしれません。

ご家族とのやり取りにおいても、あなたの社会人経験は大きな武器になります。

私が事務職として様々な職員を見ている中でも、50代で全くの未経験からこの業界に飛び込み、今では誰よりも利用者様から信頼されるリーダーとして活躍している方がいます。

その方は、「若い人のように一度で覚えられないから、誰よりもメモを取り、誰よりも早く出勤して予習している」と話していました。

覚えられないことを年齢のせいにするのではなく、経験を強みに変え、誠実な姿勢で向き合うこと。

それが、40代・50代の未経験者が輝くための最大のコツです。

もし、50代になって仕事が覚えられないのが病気ではないかと過度に心配になる場合は、まずは働き方を工夫し、それでも改善が見られない場合は一人で抱え込まず、信頼できる上司や専門機関に相談することも大切です。

コツ④:特養の仕事の中に「楽しい」を見つける心の持ち方

毎日、覚えるべき業務に追われ、精神的にも肉体的にも疲弊していると、「仕事が楽しい」と感じる余裕はなくなってしまいますよね。

しかし、特養の仕事は、辛いことばかりではありません。

その中に「楽しい」や「やりがい」を見つける視点を持つことが、仕事を長く続けるための重要な秘訣です。

では、どうすれば楽しみを見つけられるのでしょうか。

小さな変化に気づく喜び

「昨日より少しだけ食事を多く食べられた」「レクリエーションで笑顔が見られた」「『ありがとう』と言ってもらえた」。

特養の仕事のやりがいは、こうした日々の小さな変化や感謝の言葉の中に隠されています。

忙しい業務の中でも、ほんの一瞬でもいいので、利用者様のプラスの変化に目を向ける意識を持ってみてください。

その小さな成功体験の積み重ねが、「この仕事をしていて良かった」という確かな手応えに変わっていきます。

「作業」を「関わり」に変える意識

おむつ交換や食事介助も、ただの「作業」としてこなすのと、「〇〇さんとコミュニケーションを取る大切な時間」と捉えるのとでは、心の持ちようが全く変わってきます。

例えば、食事介助をしながら、「このおかず、美味しいですね」と話しかけてみる。

体を拭きながら、その方の若い頃の話を聞いてみる。

こうした一つひとつの関わりが、仕事の楽しさにつながります。

私が有料老人ホームから特養に移った時、業務の効率化ばかりを考えていた時期がありました。

しかし、あるベテラン職員から「私たちの仕事は流れ作業じゃない。一人ひとりの人生に関わることなんだよ」と言われ、ハッとした経験があります。

特養の仕事が本当に楽しいと思えるようになったのは、その時からでした。

コツ⑤:「辞めたい」と思ったら考えるべきことと次の選択肢

これまでのコツを試しても、どうしても「仕事が覚えられないし、辛い。もう辞めたい」と思ってしまうこともあるでしょう。

そんな時は、自分を責めないでください。

逃げるのではなく、戦略的に次のステップを考えることが大切です。

なぜ「辞めたい」のかを分析する

まず、あなたが「辞めたい」と感じる根本的な原因は何でしょうか。

- 仕事内容そのもの?(覚えることが多すぎる、身体的にきつい)

- 人間関係?(先輩が怖い、ユニットに馴染めない)

- 労働環境?(給料が低い、休みが取れない)

この原因を明確にすることで、次に取るべき行動が見えてきます。

もし人間関係が原因なら、フロアの異動を願い出ることで解決するかもしれません。

労働環境が原因なら、より待遇の良い別の特養を探すという選択肢もあります。

特養以外の施設も視野に入れる

もし、「特養の仕事内容そのものが自分には合わない」と感じるのであれば、介護業界の中で別の施設形態に目を向けるのも一つの賢明な選択です。

私が様々な施設を渡り歩いた経験から言えるのは、施設形態によって働き方は全く違うということです。

- 有料老人ホーム:

比較的自立度の高い方が多く、接遇やホスピタリティが重視される。 - サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):

基本的には安否確認や生活相談が中心。

介護は必要な方に別途提供する形が多い。 - 訪問介護:

一対一でじっくり関われる。

自分のペースで仕事を進めやすい。 - デイサービス:

夜勤がなく、レクリエーションが中心。

明るく賑やかな雰囲気が好きな人に向いている。

特養で通用しなかったからといって、介護職に向いていないと結論づけるのは早すぎます。

あなたの個性や能力が、他の場所でなら最大限に活かせる可能性は十分にあります。

「辞めたい」は、終わりではなく、あなたに合った働き方を見つけるための新しいスタートだと考えてみてください。

ちなみに、全国にどんな介護施設があるかは、公的な情報サイトである「WAM NET(ワムネット)の介護サービス情報公表システム」で詳しく調べることができます。

お住まいの地域で、他の施設形態を具体的に調べてみるのも、視野を広げる良いきっかけになりますよ。

まとめ:特養の仕事が覚えられないのはあなただけじゃない

今回は、「特養の仕事が覚えられない」という深刻な悩みについて、その原因と具体的な解決策を私の経験を交えながら解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 特養の仕事が覚えられないのは、あなたの能力だけのせいではない。

要介護度の高さや業務範囲の広さといった、特養ならではの特性が大きく影響しています。 - 仕事を覚えるには「コツ」がある。

全てを覚えようとせず優先順位をつけ、メモの取り方を工夫し、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。 - どうしても辛い時は、逃げてもいい。

辞めたい原因を分析し、異動や転職といった次の選択肢を考えることも、前向きなキャリアプランの一つです。

特養の新人時代は、誰もが通る険しい道です。

しかし、この時期に得られる知識や経験は、間違いなくあなたの介護士としての土台を強固なものにしてくれます。

今日お伝えしたコツの中から、まずは一つでもいいので、明日の仕事で試してみてください。

例えば、「利用者様一人に、必ず名前を呼んで挨拶する」ということから始めてみてはいかがでしょうか。

その小さな一歩が、あなたの自信を取り戻すきっかけになるはずです。

あなたは一人ではありません。

この経験を乗り越えた先には、介護の仕事の本当のやりがいと楽しさが待っています。

コメント