「仕事を教えてもらえない」

「質問しても後回しにされる」

「気づけばいつも一人でポツンと…」

期待を胸に飛び込んだ介護の世界で、まるで介護職の新人が放置されているかのような状況に、強い孤独感や不安を抱えていませんか。

「自分の能力が低いからだろうか…」と自信を失い、早くも「辞めたい」という気持ちが芽生え始めているかもしれません。

しかし、どうか安心してください。

その悩みは、決してあなた一人のせいではありません。

この記事では、10年以上にわたり様々な介護現場を渡り歩いてきた私が、なぜ新人が放置されるという状況が生まれるのか、その構造的な理由を解き明かします。

そして、その辛い状況を乗り越え、あなたが介護職としてたくましく成長していくための具体的な「生存戦略」を、私の経験を交えながら具体的にお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたの目の前の霧が晴れ、明日から何をすべきかが見えているはずです。

なぜ?介護職の新人が放置される3つの根本的な理由

介護の現場で新人が放置されるのは、決して珍しいことではありません。

しかし、その状況をただ「辛い」と感じるだけでは、何も解決しません。

なぜ、そのようなことが起きてしまうのか。

まずはその根本的な原因を、複数の施設形態を見てきた私の視点から冷静に分析していきましょう。

原因が分かれば、打つべき手も見えてきます。

理由①:慢性的な人手不足と名ばかりのOJT

介護業界が抱える最も根深い問題、それは慢性的な人手不足です。

この問題が、新人教育の現場に直接的な影を落としています。

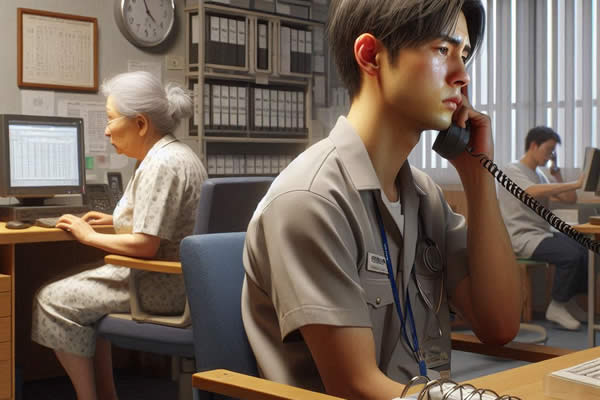

現場は常に「戦場」であるという現実

多くの介護施設では、常にギリギリの人数で日々の業務を回しているのが実情です。

先輩職員たちは、目の前の利用者の対応、ナースコールの嵐、そして次から次へと発生するイレギュラーな事態に追われ、正直なところ、新人にじっくりと何かを教える時間的、精神的な余裕がありません。

「後で教えるから」という言葉が、悪気なく忘れ去られてしまうのは、介護現場では日常茶飯事と言えるでしょう。

私がかつて在籍していた特別養護老人ホーム(特養)は、まさにこの典型でした。

マンパワーが常に不足しており、新人が入ってきても、体系だった教育プログラムを組む余裕などありませんでした。

「とりあえず、できることからやってみて」と、簡単な雑用から任され、実践的な介護技術は先輩の動きを盗み見ながら覚えるしかない、という状況が常態化していました。

形骸化するOJT制度

多くの施設では「OJT(On-the-Job Training)」、つまり実務を通して仕事を教える制度を導入していると謳っています。

しかし、その実態は「ただ現場に放り込むだけ」の、名ばかりOJTになっているケースが少なくありません。

本来OJTとは、計画的な指導のもと、段階的にスキルを習得させていく教育手法です。

しかし、人手不足の現場では、OJTが単なる「労働力」の早期確保の手段となってしまいがちです。

教育係(プリセプター)が定められていても、その先輩自身が多忙すぎて、新人に関わる時間を十分に確保できないのです。

結果として、新人は「放置されている」と感じ、先輩は「教える時間がない」と嘆く、不幸なすれ違いが生まれてしまいます。

理由②:「見て覚えろ」という古い価値観と人間関係

介護業界には、いまだに職人気質ともいえる「見て覚えろ」「技術は盗め」といった古い価値観が根強く残っている場合があります。

特に、長年同じ施設で働いているベテラン職員の中には、この考え方が当たり前だと思っている方も少なくありません。

言語化されない「暗黙知」の壁

このような価値観を持つ先輩は、なぜその介助方法なのか、なぜその手順なのかという「理由」や「根拠」を言語化して教えるのが苦手な傾向にあります。

本人にとっては長年の経験で培った「当たり前のこと」なので、新人がなぜ分からないのかを理解できないのです。

「私の動きをよく見ていれば分かるでしょ?」というスタンスは、新人からすれば非常に高いハードルです。

動きの意図が分からないまま表面だけを真似しても、応用が効かず、いざ一人で実践する段になると何もできない、という事態に陥ってしまいます。

私が訪問介護事業所で働いていた頃、まさにこの「見て覚えろ」の壁にぶつかりました。

先輩との同行訪問では、先輩が流れるように行うケアを隣で見ているだけ。

質問をしても「これは、こうやるの」と実践を見せるだけで、その背景にあるアセスメントやリスク管理についての説明はほとんどありませんでした。

これでは、マニュアルのない状況に対応できる専門職は育ちません。

閉鎖的な人間関係が生む「放置」

さらに、職場の人間関係も新人の孤立に拍車をかけます。

特に、特定のベテラン職員、いわゆる「お局」的な存在が職場を仕切っている場合、その人に気に入られるかどうかで、得られる情報量に大きな差が出ることがあります。

新しい人材を歓迎せず、意図的に情報を与えないことで、新人が「仕事ができない」状況を作り出し、精神的に追い詰めてしまうという、いじめに近いケースも残念ながら存在します。

このような職場では、新人は「放置」されているだけでなく、疎外されていると感じ、心身ともに疲弊してしまいます。

理由③:教える側のスキル不足とコミュニケーション不全

介護のプロフェッショナルであることが、必ずしも「教えるプロ」であるとは限りません。

これは、多くの新人が直面する、見過ごされがちな問題点です。

「教え方」を知らない先輩たち

先輩職員は、介護に関する豊富な知識と経験を持っています。

しかし、その知識や経験を、新人に分かりやすく、効果的に伝えるための「教授法(ティーチングやコーチング)」を学んだ経験がある人は、ほとんどいません。

- 一度に大量の情報を詰め込んでしまう

- 専門用語を多用してしまう

- 新人の理解度を確認せずに一方的に話してしまう

こうした教え方は、新人の混乱を招き、学習意欲を削いでしまいます。

教える側は「教えたつもり」、教わる側は「何を言っているか分からなかった」という、悲しい認識のズレが生じるのです。

現在、私が事務職員として働く施設でも、職員のスキルアップ研修は定期的に行っていますが、「新人への指導法」といったテーマが議題に上がることは稀です。

現場の技術研修が優先され、マネジメントや教育に関する視点が後回しにされがちなのは、多くの施設に共通する課題かもしれません。

質問できない「雰囲気」という名の壁

「忙しそうで声をかけられない…」

「こんな初歩的なことを聞いたら、呆れられるかもしれない…」

新人がこのように感じてしまう「雰囲気」こそが、コミュニケーション不全の最大の原因です。

実際には、多くの先輩職員は「分からないことがあれば、いつでも聞いてほしい」と思っています。

しかし、常に時間に追われ、険しい表情で業務に没頭している姿を見ると、新人は質問することをためらってしまいます。

この小さな遠慮の積み重ねが、結果的に新人を孤立させ、「放置」されているという感覚を強めてしまうのです。

【介護新人あるある】どこからが放置?よくある失敗例

ここまで放置が起きる理由を解説してきましたが、「自分の状況は、果たして放置に当たるのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

以下に挙げるのは、新人が「放置されている」と感じがちな「介護新人あるある」であり、教育体制に問題がある可能性が高いサインです。

- 質問しても「後で」と言われたきり、忘れられてしまう。

- 指導担当の先輩が日によって違うため、言うことがバラバラで混乱する。

- 一度も一人でやったことがない業務(例:入浴介助、移乗介助など)を、突然「じゃあ、お願い」と任される。

- 業務マニュアルがそもそも存在しない、あるいは内容が古すぎて役に立たない。

- 失敗した際に、理由や改善策の説明はなく、ただ叱責されるだけ。

もし、これらの項目に複数当てはまるのであれば、それはあなたの能力の問題ではなく、職場の教育体制そのものに課題があると言えるでしょう。

特に、十分な指導がないままに独り立ちさせられる、いわゆる「早い独り立ち」は、一見すると優秀なように聞こえますが、実は単なる教育の放棄であるケースも多く、新人が大きな事故を起こすリスクも孕んでいます。

50代で未経験から介護職に挑戦した新人の方が、このような状況で十分なサポートを受けられず、自信を失ってしまうケースも少なくありません。

年齢に関わらず、新人への丁寧な指導は不可欠です。

入れ替わりが激しい職場が「放置」を生む悪循環

介護職の入れ替わりが激しい職場は、新人が放置されやすい環境であると言えます。

なぜなら、そこには負のスパイラルが存在するからです。

- 人が辞める → 残った職員の負担が増える

- 負担が増える → 新人を育てる余裕がなくなる

- 新人が放置される → 仕事を覚えられず、辛くなって辞める

- さらに人が辞める → (1. に戻る)

このような職場では、「どうせすぐに辞めてしまうだろう」という諦めの空気が教える側に生まれ、新人教育への熱意が失われがちです。

教育ノウハウも組織に蓄積されず、いつまで経っても場当たり的な指導しかできなくなります。

もし、あなたが入職して間もないにも関わらず、すでに何人もの先輩が退職していくような職場にいるのであれば、その「放置」は、あなた個人の問題ではなく、組織全体の構造的な問題である可能性が非常に高いと言えるでしょう。

介護職の新人が放置されても生き抜くための具体的な生存戦略

さて、ここまで介護職の新人がなぜ放置されてしまうのか、その根深い理由について解説してきました。

原因を理解した上で、次はいよいよ本題である「では、どうすればいいのか?」という具体的な生存戦略についてお話しします。

環境のせいだと嘆くだけでは、状況は1ミリも変わりません。

明日から実践できる具体的なアクションで、この厳しい状況をたくましく乗り越えていきましょう。

対処法①:「教えてもらう」から「学びに行く」へ意識を変える

最も重要で、かつ最初にやるべきこと。

それは、受け身の姿勢を捨てることです。

「誰かが教えてくれるのを待つ」という意識から、「自分から積極的に学びに行く」という能動的な意識へと、マインドセットを切り替えましょう。

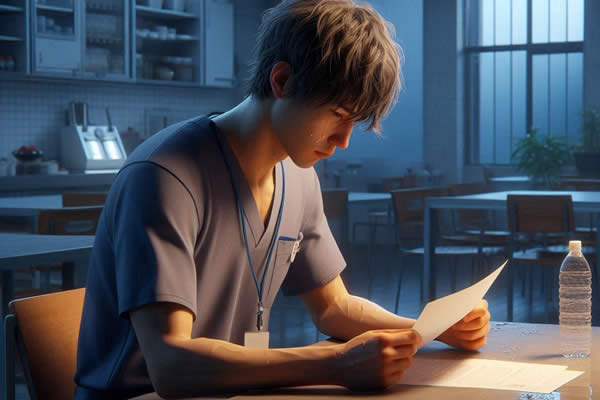

「学びのアンテナ」を高く張る

放置されていると感じる時こそ、あなたの観察眼が試される時です。

- 先輩職員の動きを徹底的に観察する: なぜ今その声かけをしたのか?なぜその順番でケアをしているのか?一つ一つの動きの「意図」を考えながら見てみましょう。

- マニュアルや介護計画書を読み込む: 施設に備え付けられているマニュアルや、利用者一人ひとりのケアプラン、介護計画書は、知識の宝庫です。空き時間に目を通し、分からない専門用語は後で調べる癖をつけましょう。

- 小さな成功体験を積み重ねる: 最初から完璧を目指す必要はありません。「昨日できなかった〇〇が、今日は一人でできた」という小さな成功体験を一つずつ積み重ねることが、自信に繋がります。

「仕事が遅い」と悩む新人の方もいるかもしれませんが、大切なのはスピードよりも正確さと、昨日より今日、一つでも多くを学ぼうとする姿勢です。

そのひたむきな姿は、必ず誰かが見てくれています。

対処法②:報連相の工夫で「相談相手がいない」を解消する

「相談相手がいない」と感じるのは、コミュニケーションの取り方に問題があるのかもしれません。

忙しい先輩たちに、ただ闇雲に話しかけても、良い結果は生まれません。

「賢い報連相(報告・連絡・相談)」を実践することで、状況は大きく改善できます。

相手への配慮が、自分を助ける

私が多くの後輩を見てきて感じたのは、優秀な職員ほど、報連相のタイミングと内容が的確だということです。

- 質問はメモにまとめてから行く: 分からないことを思いつくたびに質問に行くのは、相手の時間を奪う行為です。聞きたいことをメモにリストアップし、一度にまとめて質問するように心がけましょう。

- 結論から話すことを意識する: 「〇〇さんの件でご相談があるのですが、今お時間よろしいでしょうか?」のように、まずは用件と相手の都合を伺うのが基本です。だらだらと状況説明から始めるのは避けましょう。

- 「5W1H」を明確にする: 「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」を意識して報告・相談すると、相手は状況を正確に把握でき、的確なアドバイスをしやすくなります。

- 感謝の言葉を忘れない: 教えてもらったら、「お忙しいところ、ありがとうございました」という感謝の言葉を必ず伝えましょう。この一言があるだけで、人間関係は驚くほど円滑になります。

これらの小さな工夫を続けることで、先輩たちは「この新人は、こちらの状況を考えてくれる、教えがいのある新人だ」と認識し、あなたにとって心強い相談相手になってくれる可能性が高まります。

対処法③:「使えない」と思われない仕事の優先順位の付け方

新人が「仕事が使えない」というレッテルを貼られてしまう原因の一つに、仕事の優先順位の判断ミスがあります。

介護の仕事は多岐にわたりますが、そこには明確な優先順位が存在します。

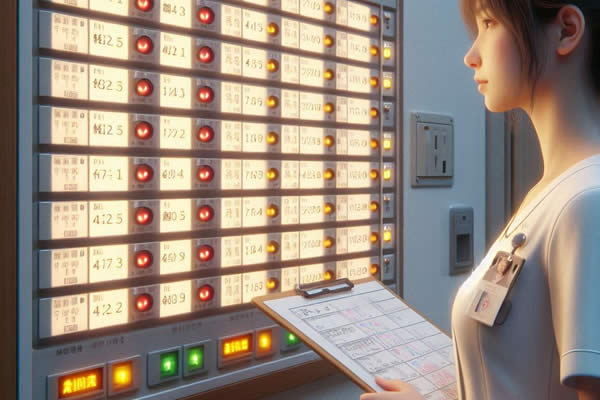

命の安全を最優先する

介護現場における仕事の優先順位は、非常にシンプルです。

- 命の安全に関わること(最優先)

- 利用者の急な体調変化(意識レベルの低下、呼吸困難など)

- 転倒・転落などの事故発生

- 誤嚥・窒息のリスクがある食事介助

- 利用者のQOL(生活の質)に直結すること

- 排泄介助(不快感の除去)

- 清潔ケア(入浴、清拭など)

- 定時の食事、服薬

- その他の業務

- 記録の作成

- リネン交換、環境整備

- レクリエーションの準備

この優先順位を常に頭に入れておくことが重要です。

もし、複数の業務が重なり、どちらを優先すべきか判断に迷った場合は、絶対に自己判断しないでください。

「〇〇さんと△△さん、どちらのケアを先に実施すべきでしょうか?」と、必ず先輩に指示を仰ぎましょう。

この「確認する」という行為こそが、最も重要なリスクマネジメントです。

「使えない」と思われるのは、失敗することではなく、確認を怠って重大な事故に繋げてしまうことなのです。

対処法④:どうしても辛いなら「辞めたい」も立派な選択肢

ここまで、状況を改善するための前向きなアクションについてお話ししてきました。

しかし、それでも状況が改善せず、心身ともに限界を感じているのであれば、「辞める」という選択も、決して逃げではありません。

それは、あなた自身を守るための、立派な生存戦略の一つです。

辞める前に、一度だけ立ち止まって考える

「もう辞めたい」という感情がピークに達した時こそ、一度冷静になって、自分の状況を客観的に見つめ直してみましょう。

- 心身に不調は出ていないか?: 「眠れない」「食欲がない」「仕事に行こうとすると涙が出る」といった症状は、心がSOSを発しているサインです。

- 上司や責任者に相談したか?: 現場の先輩だけでなく、フロアリーダーや施設長など、然るべき立場の役職者に、現状を相談してみましょう。部署異動など、思わぬ解決策が見つかる可能性もあります。

- その職場に、改善の兆しはあるか?: あなたが勇気を出して問題を提起した際に、組織として真摯に対応しようとする姿勢が見られるか。もし、何の改善努力も見られないのであれば、その職場に未来はないかもしれません。

特に、試用期間中であっても、法律上、退職することは全く問題ありません。

あなたの心と体を壊してまで、しがみつかなければならない仕事など、どこにもないのです。

もし、誰にも相談できずに一人で悩んでいるのなら、厚生労働省が運営する「こころの耳」のような公的な相談窓口に頼るという方法もあります。

匿名で利用できる電話相談やSNS相談もあるので、安心して胸の内を話せる場所を見つけることも、あなた自身を守るための大切な一歩です。

対処法⑤:ホワイトな職場へ!転職で環境をリセットする

個人の努力だけでは、どうしても変えられない環境というものが存在します。

放置が文化として根付き、職員のやる気が搾取されるような職場(いわゆるブラックな職場)で、あなたが疲弊し続ける必要は全くありません。

より良い教育体制が整った「ホワイトな職場」へ転職し、環境をリセットすることは、あなたの介護キャリアにとって非常に賢明で、前向きな選択です。

「良い職場」を見抜くための視点

では、どうすれば教育体制の整ったホワイトな職場を見つけられるのでしょうか。

私が様々な施設を見てきた経験から、いくつかポイントを挙げます。

- 求人情報の「教育制度」欄をチェックする: 「研修制度あり」といった曖昧な表現ではなく、「新人研修3ヶ月間」「プリセプター制度導入」「月1回以上の施設内研修実施」など、具体的な記述があるかどうかを確認しましょう。

- 面接で教育に関する質問をする: 面接は、あなたが施設を「評価」する場でもあります。臆することなく、「新人の独り立ちまでの平均的な期間はどのくらいですか?」「入職後の研修は、どのようなプログラムで行われますか?」といった質問をしてみましょう。その際の面接官の反応で、施設の教育への意識が透けて見えます。

- 施設見学の雰囲気を感じ取る: 可能であれば、必ず施設見学をさせてもらいましょう。職員同士が笑顔で会話しているか、職員が利用者に対して丁寧な言葉遣いで接しているか、施設の清掃は行き届いているかなど、現場の「生きた情報」は非常に重要です。

やる気のない職員が惰性で働いているような職場ではなく、職員全体で新人を育てようという気風のある職場は、必ず存在します。

あなたのその真面目さと学習意欲は、そうした職場でこそ、正しく評価され、大きく花開くはずです。

まとめ:介護職で新人が放置される状況を乗り越えるために

今回は、介護職の新人がなぜ放置されてしまうのか、その理由と、その厳しい状況を乗り越えるための具体的な生存戦略についてお話ししました。

最後に、この記事の要点を振り返っておきましょう。

- 新人が放置されるのは、個人の能力だけでなく、人手不足や古い価値観、教育スキル不足といった、職場の構造的な問題が大きく影響している。

- この状況を乗り切るには、「教えてもらう」という受け身の姿勢を捨て、「自ら学びに行く」という能動的なマインドセットが不可欠である。

- 報連相の工夫や仕事の優先順位を意識することで、周囲からの信頼を得て、円滑な人間関係を築くことができる。

- どうしても状況が改善せず心身が限界であれば、「辞める」ことや「転職する」ことは、自分を守るための賢明で前向きな選択肢である。

今、あなたは暗いトンネルの中にいるように感じ、出口が見えずに不安でいっぱいかもしれません。

しかし、忘れないでください。

この「放置される」という辛い経験は、決して無駄にはなりません。

どうすれば効率的に学べるか、どうすれば円滑にコミュニケーションが取れるか、どうすれば仕事の優先順位を判断できるか。

あなたは今、他の新人よりも何倍も濃密に、自ら考えて行動する「自走力」を鍛えている最中なのです。

その力は、これからのあなたの介護士としてのキャリアにおいて、必ずや大きな武器となるでしょう。

まずは、明日からできる小さな一歩、「先輩の動きの意図を一つだけ考えてみる」「質問をメモにまとめてみる」から始めてみませんか。

あなたの介護職としてのキャリアは、まだ始まったばかりです。

この経験は、きっとあなたをより強く、より思慮深い介護士に育ててくれるはずです。

心から応援しています。

コメント