「また一人、辞めていくのか…」

スタッフルームの静まり返った空気の中で、そう感じたことはありませんか。

同僚が一人、また一人と去っていく光景は、もはや介護現場の「あるある」かもしれません。

しかし、その「あるある」で済ませていては、いつかあなたの心と体が限界を迎えてしまうかもしれません。

介護職員がどんどん辞めていく施設には、実は明確な共通点があります。

この記事では、特養から訪問介護まで渡り歩いた私が、数々の現場で見てきた「危険なサイン」とその具体的な対処法を、冷静な視点から徹底解説します。

あなたのその漠然とした不安の正体を、一緒に見つめていきましょう。

介護職員がどんどん辞めていく施設、その危険なサイン5選

お疲れ様です。

元介護士、現在は施設の事務方として現場を見守っている私です。

多くの施設を渡り歩いた経験上、職員が定着せず、どんどん辞めていく介護施設には、驚くほど共通した特徴、つまり「危険なサイン」が存在します。

それは決して「給料が安いから」「仕事がきついから」といった、単純な言葉で片付けられる問題ではありません。

もっと根深く、組織の体質に染み付いた問題なのです。

ここでは、まず結論として、その危険なサインを5つに絞って具体的にお話しします。

もし、あなたの職場に一つでも当てはまるなら、それは決して「気のせい」ではありません。

サイン1:理念や方針がただの飾りになっている

立派な額縁に入れられた経営理念。

ウェブサイトに美しく並べられた「私たちは、心に寄り添うケアを目指します」といった言葉。

しかし、その言葉が現場の日常業務とどれだけ結びついているでしょうか。

人が辞めていく施設では、この理念や方針が完全に形骸化し、ただの「お題目」になっているケースが非常に多いのです。

朝礼で唱和するだけのスローガン

毎朝の朝礼で、全員で声を揃えて経営理念を唱和する。

一見すると、意識が高く、統制のとれた組織に見えるかもしれません。

しかし、問題はその「後」です。

唱和が終わった瞬間に、その理念が忘れ去られ、日々の業務はただ目の前のタスクをこなすだけの作業になっていないでしょうか。

「安全第一」と唱和した直後に、効率優先の危険な移乗介助が行われている。

「尊厳を守る」と言った舌の根も乾かぬうちに、利用者を呼び捨てにしたり、流れ作業のような排泄介助を行ったりする。

私が以前勤めていた特養がまさにそうでした。

理念は壁に貼ってあるだけで、職員の誰もがその内容を意識することなく、日々の業務に追われていました。

理念と現実のギャップが大きければ大きいほど、真面目な職員ほど「自分たちは何のためにこの仕事をしているのだろう」という虚しさを感じ、働く意欲を失っていきます。

現場の行動と理念の乖離

さらに深刻なのは、管理職自身が理念を理解しておらず、現場の行動との矛盾を指摘しても「理想と現実は違うから」「忙しいんだから仕方ない」という言葉で片付けてしまうケースです。

これでは、職員は何を信じて、何を基準にケアを行えば良いのか分からなくなります。

方針が単なる飾りである職場は、いわば羅針盤を持たずに航海している船のようなものです。

どこに向かっているのか分からず、職員はただ目の前の荒波(日々の業務)に耐えるだけ。

そんな状況では、心身ともに疲弊し、船から降りてしまう人が続出するのも当然の結果と言えるでしょう。

サイン2:職員間のコミュニケーションが機能不全に陥っている

介護の仕事はチームプレーです。

一人の力でできることには限界があり、職員間の円滑なコミュニケーションは、質の高いケアを提供する上で生命線とも言えます。

しかし、人がどんどん辞めていく職場では、この生命線が至る所で断絶しています。

報告・連絡・相談が成立しない

「あの件、〇〇さんに伝えたはずなのに…」

「え、そんなこと聞いてないよ」

このような会話が日常的に交わされている職場は、非常に危険です。

介護現場における情報の共有漏れは、時に利用者の生命に関わる重大な事故につながりかねません。

しかし、問題のある施設では、そもそも「報連相」の文化が根付いていないのです。

- 報告してもスルーされる: リーダーや上司に報告しても「ふーん」「あっそ」で終わらされ、具体的な指示やフィードバックがない。

- 連絡が一方通行: 申し送りはただ読み上げるだけで、質疑応答の時間がない。重要な情報が周知されず、一部の職員しか知らない。

- 相談しづらい雰囲気: 「こんなことも知らないの?」と言われそうで質問できない。忙しそうな先輩に声をかけるのが憚られる。

このような状況では、職員は次第に報告や相談を諦めてしまい、一人で問題を抱え込むようになります。

結果として、ミスが多発し、その責任を個人が負わされるという悪循環に陥るのです。

特定の職員が支配する人間関係

職員間の風通しの悪さも、コミュニケーション不全の大きな原因です。

いわゆる「お局」と呼ばれるような、特定のベテラン職員が独自のルールで現場を仕切り、その人に気に入られるかどうかで働きやすさが決まるような職場。

このような環境では、新しい意見や改善提案は「和を乱す」として潰されてしまいます。

新人や中途採用の職員は、その閉鎖的な人間関係に馴染めず、孤立し、本来の能力を発揮できないまま辞めていくケースが後を絶ちません。

健全なコミュニケーションが機能していない職場は、職員の精神的な安全性を著しく脅かします。

「何かあっても誰も助けてくれない」という不信感は、働く上での大きなストレスとなり、退職の引き金となるのです。

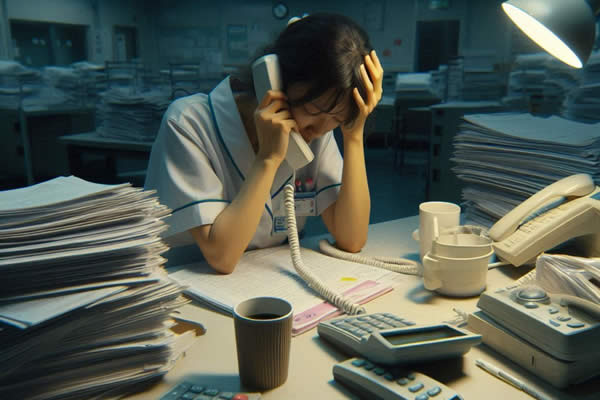

サイン3:異常な人手不足が「当たり前」という空気

「介護業界はどこも人手不足だから」

この言葉は、思考停止の呪文です。

確かに、業界全体として人手不足は深刻な課題です。

しかし、それを言い訳にして、異常な労働環境を「当たり前」として受け入れてしまっている施設は、間違いなく危険なサインを発しています。

「誰かがやってくれる」という無責任さ

慢性的な人手不足の職場では、職員一人ひとりの業務範囲が曖昧になりがちです。

夜勤明けでフラフラの職員が、サービス残業で日勤帯の記録を手伝う。

休日の職員が、欠員が出たからと急遽呼び出される。

このようなことが常態化すると、「誰かが無理をすれば何とかなる」という異常な空気が生まれます。

そして、その「誰か」は、往々にして真面目で責任感の強い職員です。

彼らが自分の限界を超えて頑張ることで、施設は何とか運営を維持できていますが、それはいつ破綻してもおかしくない、非常に脆いバランスの上に成り立っています。

経営陣や管理職がこの状況を放置し、「みんなで助け合って頑張ろう」といった精神論で乗り切ろうとするなら、その施設に未来はありません。

サービス残業の常態化

人手不足は、必然的にサービス残業を生み出します。

記録が終わらない、委員会の仕事が終わらない、明日の準備が終わらない…。

定時で帰ろうとすると、「もう帰るの?」という無言の圧力を感じる。

私が以前いた有料老人ホームでは、タイムカードを切ってからサービス残業をするのが暗黙のルールになっていました。

給料が発生しない労働が「当たり前」になることで、職員のモチベーションは確実に削られていきます。

仕事への正当な対価が支払われない状況は、職員の生活を脅かすだけでなく、「自分たちの労働は軽く見られている」という無力感にも繋がります。

異常な人手不足を「仕方ないこと」と諦めている職場は、職員を使い潰すブラックな環境そのものなのです。

サイン4:経営・管理職に「職員を守る」という視点がない

職員は、施設の理念を実現するための大切な「財産」です。

しかし、人が辞めていく施設では、職員は単なる「労働力」、もっと言えば「使い捨ての駒」のように扱われていることが少なくありません。

その根底にあるのは、経営・管理職の「職員を守る」という視点の欠如です。

現場への丸投げ体質

何か問題が起きた時、経営・管理職の対応を見れば、その施設の体質がよく分かります。

- 利用者や家族からのクレーム: 「現場で何とかしろ」と丸投げし、責任を取ろうとしない。

- 職員間のトラブル: 「当人同士で話し合って」と介入を避ける。

- 業務改善の提案: 「人がいないから無理」「お金がないから無理」と最初から聞く耳を持たない。

このように、現場で発生する様々な問題に対して、管理職が防波堤としての役割を果たさず、すべての負担を現場職員に押し付ける。

これでは、職員は安心して働くことができません。

「自分たちは守られていない」と感じた職員が、より良い環境を求めて職場を去っていくのは当然のことです。

処遇改善への意識の低さ

介護職員の給与は、国の制度である「介護職員処遇改善加算」などによって支えられています。

この加算を適切に申請し、職員に公平に分配することは、経営者の重要な責務です。

しかし、危険な施設では、この加算の仕組みを十分に理解していなかったり、あるいは意図的に職員へ還元せず、別の用途に使ってしまったりするケースすらあります。

給与明細を見ても、どの手当が処遇改善加算によるものなのか不明瞭であったり、昇給の基準が曖昧であったりする職場は要注意です。

職員の頑張りを正当に評価し、処遇という形で応える意識が低い経営陣の下では、いくら質の高いケアを提供しようと努力しても報われることはありません。

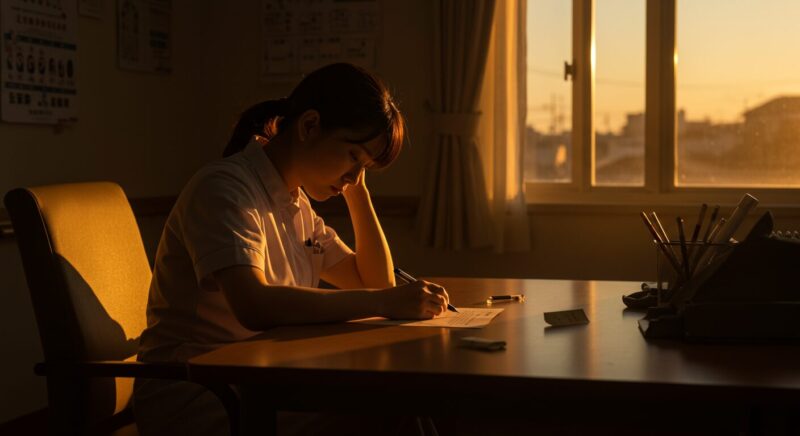

サイン5:成長機会が乏しく、将来のキャリアが見えない

「この職場で働き続けて、自分は成長できるのだろうか?」

「5年後、10年後、自分はどうなっているのだろう?」

こうした将来への展望が描けないことも、職員が退職を決意する大きな要因の一つです。

特に、向上心のある職員ほど、キャリアの停滞を敏感に感じ取ります。

研修制度が形骸化している

人が辞めていく施設では、研修制度が「ただやっているだけ」になっていることがよくあります。

- 毎年同じ内容の研修を繰り返すだけで、新しい知識や技術を学べない。

- 研修の講師を内部の職員が持ち回りで担当し、専門性に欠ける。

- 外部研修への参加を希望しても、「人がいないから」という理由で許可されない。

本来、研修は職員の専門性を高め、サービスの質を向上させ、仕事へのモチベーションを維持するための重要な機会です。

その機会が与えられず、日々のルーティンワークをこなすだけになってしまうと、職員は「自分は専門職として成長できていない」という焦りを感じ始めます。

キャリアパスが不明確

一般職員からリーダーへ、そして主任、管理者へ。

あるいは、ケアマネジャーや相談員といった別の専門職へ。

介護の仕事には、多様なキャリアパスが存在します。

しかし、危険な施設では、どのような経験を積み、どのようなスキルを身につければ昇進・昇格できるのか、その道筋が全く示されていません。

上司の好き嫌いで役職が決まったり、勤続年数が長いというだけでリーダーになったりする。

これでは、目標を持って仕事に取り組むことができません。

自分の将来像が描けない職場で、長く働き続けたいと思う人は少ないでしょう。

自分のキャリアは自分で切り拓くもの、という考え方も大切ですが、職員の成長を支援し、道筋を示すこともまた、組織の重要な役割なのです。

介護の職場で人がどんどん辞めていく…あなたが潰れないための対処法

さて、ここまで介護職員がどんどん辞めていく施設に共通する、5つの危険なサインについてお話ししてきました。

「うちの職場、いくつか当てはまる…」と、心がざわついた方もいらっしゃるかもしれません。

重要なのは、ここからです。

危険なサインを認識した上で、では、人がどんどん辞めていく介護の職場で、あなたが心身ともに潰れてしまわないために、具体的にどうすれば良いのか。

ここでは、感情論ではなく、現実的な対処法について考えていきましょう。

「辞めたいのは甘え?」と悩む前に、まずは状況を客観視する方法

劣悪な環境に身を置いていると、次第に感覚が麻痺してきます。

「辞めたい」と感じる自分を、「根性がないだけだ」「みんな我慢しているんだから」と責めてしまう。

しかし、それはあなたの責任ではありません。

そう思わされているだけかもしれないのです。

まずは「辞めたいのは甘えなのだろうか?」と自分を追い詰めるのをやめて、今の状況を冷静に、客観的に見つめることから始めましょう。

自分の感情と事実を切り分ける

まず、紙とペンを用意してください。

そして、「自分が今、何に対して『つらい』『しんどい』と感じているのか」を感情のままに書き出してみましょう。

次に、その横に「それは、どのような『事実』に基づいているのか」を具体的に書き出します。

- 感情: 「人間関係がしんどい」

- 事実: 「〇〇さんから、挨拶をしても無視されることが週に3回ある」「申し送りで質問をしたら、ため息をつかれた」

- 感情: 「仕事が終わらなくてきつい」

- 事実: 「先月、サービス残業が20時間を超えた」「休憩時間がほとんど取れない日が週に2日ある」

このように、感情と事実を切り離して書き出すことで、自分が置かれている状況を冷静に分析できます。

それは単なる「甘え」ではなく、誰がどう見ても「問題のある労働環境」であることが見えてくるはずです。

労働環境のチェックリスト

以下のリストを使って、あなたの職場を客観的に評価してみましょう。

- 求人票に書かれていた給与や休日と、実際の待遇に乖離はないか?

- タイムカードは適切に打刻できているか?サービス残業は常態化していないか?

- 有給休暇は、理由を聞かれることなく自由に取得できるか?

- 上司や同僚からのパワハラ、モラハラに当たる言動はないか?

- 業務に必要な研修を受ける機会は与えられているか?

- 何か問題が起きた時、相談できる上司や窓口は存在するか?

これらの項目に「NO」が多くつくほど、あなたの職場は健全ではない可能性が高いと言えます。

自分を責める必要は全くありません。

問題なのは、あなたではなく、その環境なのです。

もし、このチェックリストの結果を見て、「法的に問題があるのでは?」と感じる点があれば、一人で抱え込まずに専門の窓口に相談することも有効な手段です。

全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている「総合労働相談コーナー」では、解雇や賃金の引き下げ、パワハラなど、労働に関するあらゆる分野の相談を無料で行うことができます。

秘密は厳守されますので、まずは客観的なアドバイスを求めてみるのも一つの方法です。

【体験談】介護職を辞めてよかった、と感じる時はどんな時か?

「本当に辞めていいのだろうか…」と迷う時、他の人がどうだったのか気になるのは当然のことです。

私自身もそうでしたし、私がこれまで見てきた多くの元同僚たちも、介護職を辞めてよかったと心から感じた瞬間を口々に語っていました。

これは特定の個人の体験談というより、多くの人が共通して感じる「解放感」のようなものです。

心身の健康を取り戻した時

最も多く聞かれるのが、心身の健康を取り戻せたという声です。

- 夜、ぐっすり眠れるようになった。

- 原因不明の頭痛や腹痛がなくなった。

- 休日に「仕事に行きたくない」と憂鬱になることがなくなった。

- 笑顔が増えたと家族や友人に言われるようになった。

辞める前の職場にいた時は、常に緊張とストレスに晒され、心も体も悲鳴を上げていたことに、辞めて初めて気づくのです。

健康は何にも代えがたい財産です。

それを失ってまで、続けるべき仕事はありません。

適切な評価を受けられる環境に移った時

「あなたの頑張りをちゃんと見ているよ」という評価は、給与や役職以上に、仕事へのモチベーションを高めてくれます。

劣悪な職場では、いくら努力しても認められず、理不尽な評価を受けることも少なくありません。

しかし、健全な職場に転職し、自分の仕事が正当に評価され、感謝される経験をすることで、「自分は専門職として価値のある存在なんだ」という自己肯定感を取り戻すことができます。

介護職を辞めてよかったという気持ちは、決して元の職場を否定するネガティブな感情だけではありません。

むしろ、自分自身を肯定し、新たな一歩を踏み出すためのポジティブなエネルギーとなるのです。

介護施設で退職者が続出する中、賢く働き続けるための思考法

とはいえ、様々な事情から「今はまだ辞められない」という方もいらっしゃるでしょう。

もし、今の介護施設で退職者が続出している状況でも、働き続けなければならないのであれば、自分を守るための「思考法」を身につけることが不可欠です。

それは、ただ我慢することとは全く違います。

「変えられること」と「変えられないこと」を見極める

今の職場の問題点をすべて一人で解決しようとするのは、不可能です。

そうした過剰な責任感は、あなたを燃え尽きさせてしまいます。

大切なのは、「自分にはコントロールできないこと」と「自分の努力で変えられる可能性があること」を冷静に見極めることです。

- 変えられないことの例: 経営陣の方針、上司の性格、組織全体の文化

- 変えられることの例: 自分の業務の進め方、後輩への接し方、ストレスとの向き合い方

変えられないことに対して、心をすり減らすのはやめましょう。

「あの人はなぜ分かってくれないんだ」と悩むのではなく、「あの人はそういう人なのだ」と割り切ることも時には必要です。

その上で、自分が変えられる範囲のことに集中する。

例えば、非効率な業務があれば、小さな改善案を提案してみる。

後輩が困っていたら、自分が相談相手になってあげる。

そうした小さな成功体験を積み重ねることが、厳しい環境の中でも働く意味を見出す助けになります。

自分の「軸」を持つことの重要性

周りの環境に振り回されないためには、自分の中に確固たる「軸」を持つことが重要です。

あなたにとって、介護の仕事で最も大切にしたいことは何ですか?

- 利用者の笑顔を見ること

- 専門的な知識や技術を深めること

- チームで協力して目標を達成すること

- 安定した収入を得て生活を維持すること

この「軸」がはっきりしていれば、職場の理不尽な出来事に対しても、「自分の価値観とは違う」と一線を引くことができます。

そして、今の職場が自分の「軸」とあまりにもかけ離れていると感じた時が、本格的に次のステップを考えるべきタイミングなのかもしれません。

介護職を半年や一年で辞めるのはアリ?年齢の不安(50歳など)との向き合い方

「石の上にも三年」という言葉がありますが、心身を壊してまで同じ場所に留まる必要は全くありません。

特に、明らかな「危険なサイン」が出ている職場であれば、介護職を半年で退職したり、一年で辞めるという選択は、決して間違いではありません。

むしろ、自分を守るための賢明な判断と言えるでしょう。

短期離職が不利にならないケース

確かに、転職市場において短期離職はネガティブに見られることもあります。

しかし、それは理由によります。

面接の場で、ただ「人間関係が嫌だった」「仕事がきつかった」と感情的に伝えるだけでは、「忍耐力がない」と判断されてしまうかもしれません。

そうではなく、

「貴施設の〇〇という理念に共感しましたが、前職では理念と現場の行動に大きな乖離があり、自分の目指すケアが実現できないと感じました」

というように、客観的な事実と、自分自身の職業観に基づいて、退職理由を論理的に説明できれば、面接官も納得してくれるはずです。

短期離職は、キャリアの傷ではなく、「より良い環境を求める主体的な行動」としてポジティブに捉え直すことが可能です。

50歳からのキャリアチェンジ、その現実と可能性

「介護職を辞めたい。でも、もう50歳だし…」

年齢を理由に、一歩を踏み出せないでいる方も少なくないでしょう。

確かに、20代や30代と同じように、未経験の業界に飛び込むのは簡単ではないかもしれません。

しかし、介護業界の中での転職であれば、50代の経験はむしろ大きな武器になります。

あなたがこれまで培ってきた豊富な経験や、人生経験に裏打ちされた利用者への深い共感力は、若い世代にはない大きな強みです。

人手不足が深刻なこの業界では、経験豊富な人材は常に求められています。

「もう年だから」と諦めるのではなく、「この経験をどう活かせるか」という視点に切り替えることが、新たな道を開く鍵となるでしょう。

後悔しないために。長く働ける「辞めない職場」の見極め方

最後に、もしあなたが今の職場を離れる決意をしたのなら、次に同じ失敗を繰り返さないために、「職員が辞めない職場」をどう見極めれば良いのか、そのポイントをお伝えします。

これは、私が数々の施設を渡り歩き、そして今は事務方として採用にも関わる立場だからこそ見える、実践的な見極め方です。

求人情報から読み解くポイント

求人情報には、施設の体質が滲み出ています。

- 常に同じ求人が出ている: 人が定着していない証拠です。

- 「アットホーム」「風通しの良い職場」を過度に強調: 実際はその逆である可能性も。具体的な取り組み(例:定期的な面談制度あり、など)が書かれているかを確認しましょう。

- 給与の表記が曖昧: 「月給〇〇万円~」の幅が広すぎる、各種手当の内訳が不明瞭、といった場合は注意が必要です。処遇改善加算について、どのように分配されるのかが明記されている職場は信頼できます。

- 具体的な仕事内容が書かれている: 「介護業務全般」だけでなく、一日の流れや、どのような利用者がいるのか、どんなケアを大切にしているのかが具体的に書かれている求人は、誠実な印象を受けます。

面接で必ず確認すべきこと

面接は、あなたが施設から選ばれる場であると同時に、あなたが施設を選ぶ場でもあります。

臆することなく、気になる点はしっかりと質問しましょう。

- 「職員の平均勤続年数はどのくらいですか?」

- 「どのような研修制度がありますか?外部研修への参加は可能ですか?」

- 「残業は月平均でどのくらいありますか?また、その際の残業代の支払いはどうなっていますか?」

- 「処遇改善加算は、どのような形で職員に還元されていますか?」

これらの質問に対して、面接官が曖昧な答えをしたり、不機嫌になったりするようなら、その施設は避けた方が賢明かもしれません。

むしろ、こちらの質問に真摯に、具体的に答えてくれる施設こそ、職員を大切にしようという姿勢の表れと言えるでしょう。

まとめ:介護職員がどんどん辞めていく施設で、あなたが輝き続けるために

いかがでしたでしょうか。

今回は、介護職員がどんどん辞めていく施設に共通する危険なサインと、その中であなたが潰れないための具体的な対処法についてお話ししました。

重要なのは、今感じている「つらさ」や「違和感」を、決して「自分の甘え」や「気のせい」で片付けないことです。

それは、あなたの心と体が発している、紛れもないSOSなのです。

この記事で挙げた危険なサインを客観的な物差しとして、ご自身の職場環境を冷静に見つめ直してみてください。

そして、もし「ここは危険だ」と感じたなら、自分を守るための行動を起こす勇気を持ってください。

それは、逃げではありません。

あなたの貴重な人生と、専門職としてのキャリアを守るための、賢明で戦略的な選択です。

あなたの介護キャリアは、誰かに与えられるものではなく、あなた自身が主体的に築いていくものです。

この記事が、その一歩を踏み出すための、ささやかな後押しとなれば幸いです。

コメント